作家贾平凹

说到《废都》,有个场景自然跳进记忆。十几年前,我的一位老师在学校的林荫路上遇到我,问:“最近在读什么书?”“在看《废都》。”年过半百的他停下脚步,“看《废都》?”他的表情让我不知所措。“好看吗?”他问。“还不错,我对庄之蝶和唐宛儿印象深刻。”我回答。他再看我一眼,是痛心疾首的样子:“那小说有什么好,男盗女娼的,你们年轻人要学会分辨。”

老师的表情一直挥之不去。作为学文学的本科生,我很久以后才从那个表情里解脱出来。几年后,当我看到那些批判《废都》的激昂文字结集出版,老师痛心的表情便作为注解浮现,这形成了我对《废都》接受史的最直观感受。当然,这些感受也包括当时读者和媒体的反应——在当年,如果你在城市里骑自行车,突然会听到两个路人的对话,看《废都》了吗?接下来,很有可能是肯定回答及心照不宣的一笑;报纸上也到处都是贾平凹的采访,通常会使用“洛阳纸贵”做标题。

也许是希望重新寻找到当年读书时的某种深刻经验吧,前年我买了新版《废都》。重读《废都》,“震惊感”已经消失,当年在学生宿舍里阅读时的紧张、不安、迷乱和惶惑早已烟消云散。重返《废都》不是失望,而是有另外发现:其中故事和人物都由“彼端”来到了“此岸”——《废都》里的诸多故事与人物已经不再是“纸上风景”,他们变成了“现实”;《废都》里潜藏着许多难以言传的“中国性”。

颓废生活时代的预言

对于年轻时代读过《废都》的读者而言,这部书的重版带来了“沧海桑田”之感。当年创作《废都》时的贾平凹如此敏感,如此先知先觉,由庄之蝶为主人公织就的那座废城里发生的一切,简直就是今天这个时代来临的预言。“艳照门”、色情视频早已司空见惯,无论是小城镇还是大都市,因婚外情而引起的情杀、男女因偷欢死在封闭汽车里的故事,已是寻常事件。

有个细节我记忆深刻。《废都》中,在开市人大会议的时候,唐宛儿跑去找庄之蝶幽会,两个人赤裸相向,唐对庄说:“你瞧瞧你哪里是个作家?”是调情,是娇嗔,或者某种揶揄?庄之蝶穿好衣服后嘱咐她待一会儿再出去,以免让人发现,接下来还说了句话:“我下午是第一个发言呢。”当我们在电视上看那些庄严会议上的发言时,谁能想到“此情此景”?时至今日,我们每个人似乎都可以为此类细节添加更多的来自“社会新闻”的证据。颓废不再只是西京城里独有,任何一个中等以上城市都有类似气味:金钱、权力和莫名其妙的虚荣引发的贪欲、与身体和性有关的丑闻、男人梦想中的贤妻美妾俏丫头的生活模式,在现实生活中都已是“有过之而无不及”。而且,正如你我所知,如庄之蝶一般有过类似艳遇的早已不再仅是作家、知识分子,也有巨富商贾或小有权力者。

小说中的男女关系也极有意思。庄之蝶痴迷于自己在情欲关系中的中心地位,似乎每个女性都渴望与之有鱼水之欢,甚至“一次”之后便愿意为其“守身”。仅仅因为他是一个名满全国的大作家,所有的女性便都奋不顾身?而今天,有多少女性愿意像《废都》中的诸女子一样仅仅因为他是作家,他“出名”便委身于他?今天的判断标准恐怕早已变成“宝马”和资产/权势——在性爱选择里,唯金钱/权力者得胜几乎成为“硬通货”。变化的是追求对象,不变的是女人的情爱观如何与社会判断标准相联。变与不变,传递的正是社会价值观的翻天覆地。

所以,读《废都》时不得不想,似乎在当下我们身边处处都能看到唐宛儿,看到她们如何机关算尽傍上大款;似乎我们也可以想到身边处处都有庄之蝶,他们在世俗人间或半推半就或如鱼得水。但是,这世上果真有唐宛儿,果真有庄之蝶?形似神不似罢。在唐宛儿身上,自有一种婉约风流坦白淫荡及罪恶并存;而庄之蝶也并不享受他的一切,他是在熬煎,他热闹的内心深处是伴有荒凉、虚无和寂寞的。唐宛儿和庄之蝶都是被架在世俗欲望里“烤”的人,他们有心,也有疼。

可是今天,震惊早已溜走,痛楚已消失。因为这些“消失”,文本中的沉痛才变得触目惊心和珍贵无比。贾平凹实写的是预言,一切都将土崩瓦解的预言;也是恐慌,一种混乱到来前的惊惧和无助。说到底,《废都》是从正值盛年的贾平凹身体里长出来的小说,它元气蓬勃自有生命,那是作家心中不得不写、渴望从中获得生命解脱之作。当名利吞没整体生活时,我们何以自救?庄之蝶无法自救,唯有挣扎,唯有逃跑,唯有横死。可惜,很少有人理解这样的预言和痛楚,在当时我们大声喧哗表示愤怒,因为我们只看到了□□□□。

“中国性”

新版《废都》里,已经没有了□□□□。我有强烈的陌生和“奇怪”之感——当□□□□变为省略号,“这一部”不再是“那一部”。它供人想象的空间减少了。而这种空间,其实正是与《金瓶梅》以来的明清小说的特点与暗示交织在一起的,我的意思是,修订过后的小说,那种与中国文学传统血肉交融的东西减弱了。

回头看《废都》的起笔,我们会深刻了解“与传统血肉交融”之于《废都》的重要性。“一千九百八十年间,西京城里出了桩异事,两个关系是死死的朋友,一日活得泼烦,去了唐贵妃杨玉环的墓地凭吊,见许多游人都抓了一包坟丘的土携在怀里,甚感疑惑,询问了,才知贵妇是绝代佳人,这土拿回去撒入花盆,花就十分鲜艳。这二人遂也刨了许多,用衣包回,装在一只收藏了多年的黑陶盆里,只待有了好的花籽来种。没想,数天之后,盆里兀自生出绿芽,月内长大,竟蓬蓬勃勃了一丛。但这草木特别,无人能识得品类。”

这开头让人想到明清小说的起笔,它在当代小说创作中殊为独异,这种坚实的起笔表明作家在将自己的根部紧紧扎进“传统”,以使西京城里的一切皆有其渊源。当然,读者也会发现,小说所讲述的那些中国人,那些市民的日常生活,的确“古来已久”,比如身体与精神的不断出轨,比如男人女人对性生活的着迷和性爱姿势的无穷探索,比如中年男人的力不从心,比如庄之蝶如何陷在重重人际关系中不能自拔……对了,还有性快感与死感的并行而至——庄之蝶在哀乐中与女人做爱的场景很有“画面感”,越轨、偷情、幻灭感和一种莫明其妙的“死感”齐集,之于小说中的男女而言是大刺激、大恐惧,也是大解脱。庄唐的不伦之恋在文本设置中无疑是“毒药”,它既甜蜜也致命,对困于世俗中的他们既是拯救也是摧毁。必须得说,《废都》中潜有根植于中国人身体内部的、那种痛苦与阴柔并存的性感,读者往往从这部小说里看不到“与时俱进”,他们将看到的更多是人类历史亘古不变的那部分。

“假如我们研究一个诗人,撇开了偏见,我们却常常会看出:他的作品中,不仅最好的部分,就是最个人的部分,也是他的前辈诗人最有力地表明他们的不朽的地方。”借艾略特在《传统与个人才能》中的话去理解贾平凹的历史意识再恰切不过——《废都》中最个人也最光彩的部分是对于《金瓶梅》和《红楼梦》语言形式及精神气质的成功借鉴,它使传统的生活方式在一部当代小说中获得还原与复现。换言之,我们从贾平凹作品里看到了前辈小说家兰陵笑笑生、曹雪芹的魅力,看到了前代文学传统之不朽。

我以为,当代作家中,莫言和贾平凹都是有意识地从传统中国文学中寻找写作资源者,并都在各自的方向上进行了成功的开拓:莫言的拓展在于他对志怪传统及神幻主义写作的承继,贾平凹则心仪于《红楼梦》对“日常生活”的书写与关注。那种文学史意识使贾平凹敏锐地意识到他在整个“文学时间”中的地位,他个人的写作和“当代”之间的关系。这种文学史意识使他主体性强大——三十年间,中国文坛有过许多潮流写作,但他几乎不属于其中任何一个潮流,但同时,他也从未被时代遗忘,因为他的文字自有其渊源。当年孙犁赞许贾平凹的文字是“此调不弹久矣”,正是在说他的写作深得中国文学传统神韵。

但是,坦率地说,贾平凹的这种追求也对他在全世界的传播构成了某种障碍。权借诺贝尔文学奖之于莫言的授奖词为镜。那篇授奖词使读者意识到,作为中国语境的“他者”,他们看到的是中国人在莫言小说中未能深切感受过的光芒,它也使每位文学中人感受到语言与语言之间的确存在的“转译性”。我的意思是,作为“说故事的人”,莫言小说可以“转译”的东西很丰富,那种蓬勃和芜杂使各个国度的读者理解起来并不太困难——“故事”比“神韵”更容易翻译,“情节”比“气息”更能流通。换言之,莫言小说中故事本身的奇幻和诡异(并不是指东方奇观)是特别的“中国精神”,它更具世界通用元素。

但贾平凹作品的“中国性”与莫言相异。像“幽默”也分文化语境一样,能体悟到贾平凹的“中国性”,须具有一定的中国文学修养。同时,他的小说也不容易被翻译,也许贾平凹作品的译本并不少,但我怀疑其效果,译者和读者能否真的领悟。以《废都》为例,诸多纷繁的人物,白描式对话以及日常生活场景对域外读者无疑都是阅读挑战,那种“闷骚式”的“性感”,那种内敛的情欲,在“转译”中会不会流失?贾平凹小说情节的推动都是由人物内心及情感而起,如果不能理解人物情感,如何理解小说走向?

当然还有另外的“不能转译”,比如,如何理解《废都》中“汪希眠老婆”这一称谓?如何转译那些□□□□以及坊间的顺口溜、谐音俚语?如何理解庄之蝶生活中的淫荡与颓废并重,尤其是强大与示弱并存的特点?如何理解《废都》的叙述人用“那妇人”来称呼书中女性?现代人当然会强烈意识到一种对女性赏玩的心态。相信,贾平凹断不愿意接受其作品歧视女性的说法,但书中的确传达了“赏玩”的气质,那是一种与传统语言形式及文本气质同生共长的东西,如何将这些糟粕从创作中剥离,对他是莫大的挑战——这是在现代语境下,贾平凹的传统文学追求所遭遇的“腹背受敌”。

莫言的文学魅力是泼墨式的、横冲直撞的、破坏性的、摧毁一切规矩的,它们有如滚滚黄河水一往无前的美,那恰恰是现代以来文学接受史中人们最为熟稔的经典式的令人欣赏的美;而贾平凹的美则是工笔细描,庞大繁复,是欲语留白,是传统中国柔弱书生长衫里潜藏的强悍,这是前现代中国语境里的美,它们对现代以来的读者构成理解障碍。

日渐消失的“间离感”

作为长年追踪贾平凹创作的读者,从长篇小说《带灯》中又一次读到了贾平凹式的后记,依然让人惊艳。如果评选中国最会写后记的作家,恐非贾平凹莫属。在每一篇后记中,贾平凹都能清晰勾画出他的创作目标和追求,从他的路径出发,他比任何一位批评家的解读都到位。但如果不按他的思路阅读呢?读《带灯》,看得出他在试图寻找更为鲜活的时代人物,这是一位渴望与时代共在的作家,他渴望从生活中寻找给他带来陌生感的“新人”,他真心与他们交往并渴望创作出别具风格的作品。事实上,《高兴》和《带灯》都应该视为他渴望突破的标志。我愿意承认高兴、带灯这两个人物有各自的闪光点和带给时代的“异质因素”,但他们带给人的困惑也是直观的:人物形象并不深入人心,他们像是作者手中的“提线木偶”,他们没有后记解说就没有生命力,不能“活生生”。

坦率地说,阅读过程中,我深刻意识到高兴、带灯这两个人物身上那种与生俱来的“文艺性”、那种热衷自我表演的东西,我当然不怀疑他们“实有其人”,也不怀疑他们与贾平凹交往时的真诚。我也为贾平凹在后记中表现出来的诚恳所感动。但我怀疑这些原型人物,怀疑他们的讲述动机、他们的讲述本身——当两位聪明的、活跃的、有着文艺/文学情结的人物面对闻名遐迩的大作家时,当他们讲述发生在自己身上的“传奇”“光明”和“美德”时,是否包含自我戏剧化、自我文学化、自我美德化、自我清洁化以及渴望在文本中“不朽”的动机?作为作家,贾平凹是否意识到写作对象对个人故事的充分加工?是否意识到写作者与人物之间应构成某种观照式的“距离”,以看清时代在这些人物身上打上的更为隐秘的烙印?

故事材料来源的“单一性”、故事人物“一厢情愿”的讲述,对《高兴》《带灯》这两部小说的复杂性构成了挑战。与之相比,《废都》人物的“栩栩如生”在于作者有强大的间离感,叙述人虽然有时候在人物身体里,但他有能力跳出来看他们的丑陋、软弱、卑微和罪恶,他看到这些人身上的比恶更恶的东西,也看到人身上瞬间闪现又熄灭的光泽。在《废都》里,他放下了自己,他“没有架子”,他不手软,他也并未遗漏那些毛茸茸的细节并忠实记录,他对他笔下这些人物有爱有恨,他们便长在了他的肉里。因而,在那时,贾平凹的人物是从心底里出来的,他不是从概念、从感受出发去认知他的人物,他和他的人物血肉相连,打断骨头连着筋。所以,你很难用赞美或批评、欣赏或排斥的简单词语表达他之于庄之蝶等人物的感受。

可是,在他晚近小说中,这样的间离意识和批判精神在悄然消退,他真诚地关心和热爱现实中有趣的人,被这些人物身上与众不同的新鲜牵制,他似乎完全认同他们并愿意赞美他们,而没有将他们视为复杂的有各种利益欲求的人物,没有正视自己与他们之间的差别以及这些差别带来的关系的扭曲。当这些生活中的有趣人物一厢情愿地、单向度地为他讲述他们的生活时,作家是否想过从别的渠道和角度重现对这些人物的讲述,他是否想过应该多向度寻找此一人物的复杂性?当他为高兴、带灯等人身上的明亮所吸引的时候,是否应该意识到他们身上的明亮之所以耀眼,可能也因为对象本人刻意隐藏了那些“灰暗”和“毛茸茸”?

为什么会在《带灯》后记中说等待“天使和魔鬼再一次敲门”?因为有远大追求的贾平凹当然懂得,既看到天使也看到魔鬼,才是文学写作的大境界。(文/张莉)

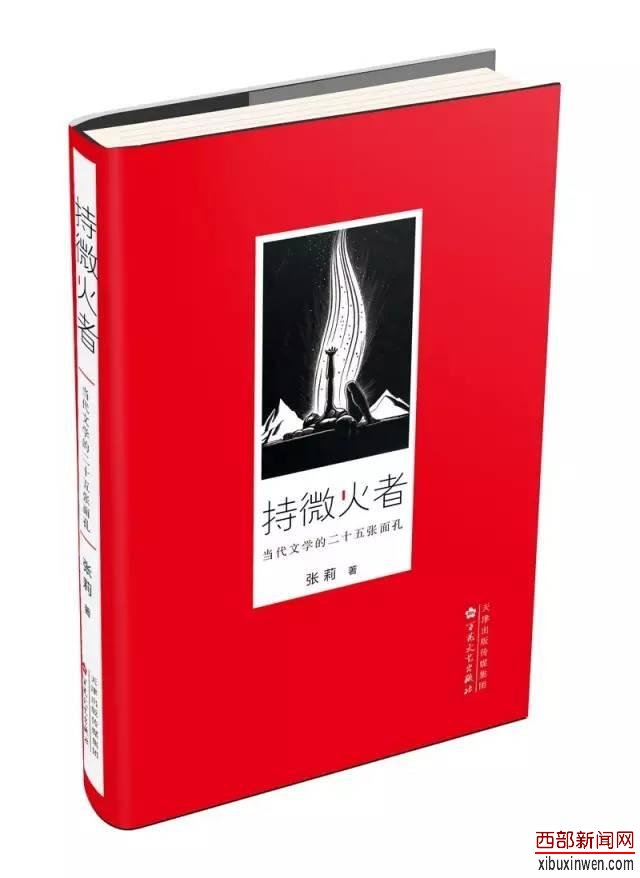

——摘自张莉《持微火者:当代文学的二十五张面孔》,百花文艺出版社2016年5月版