4月29日早,陈忠实先生病逝的噩耗在朋友圈传开后,许多人都不愿相信这是真的,向西部新闻网总编辑张龙求证。很快,消息得到了证实。

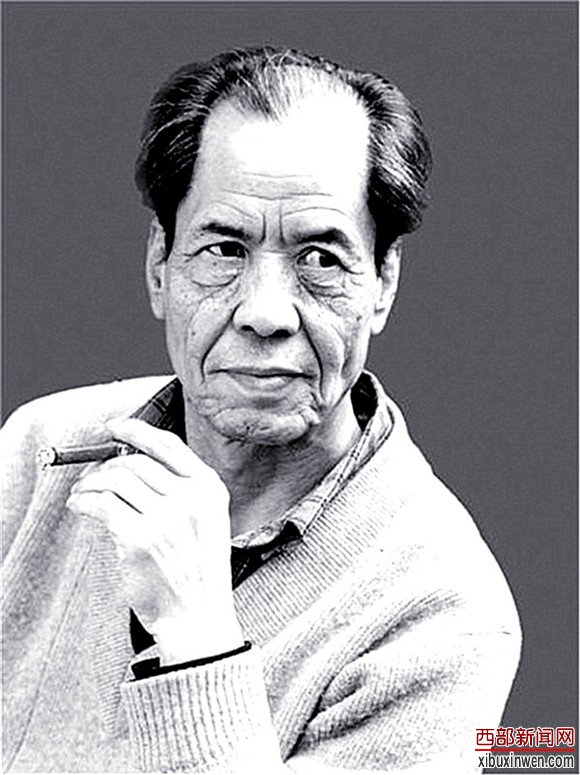

著名作家陈忠实

5月5日,西安殡仪馆,长安犹存白鹿原,人间再无陈忠实。我半饷无语,心中凉嗖嗖的。回想22年前的1994年,先生的《白鹿原》刚刚出版一两年,文坛好评如潮,但还没有像1997年获得茅盾文学奖之后的洛阳纸贵。

那时,我还在工厂上班,业余时间写点散文随笔之类的小豆腐块向报刊投稿,勉强算个文学爱好者。在朋友处借了一本《白鹿原》,好奇心使我两三天就一口气读完了。《白鹿原》的“史诗性”不容置疑,只是当时浅薄的我不太理解,先生为啥在书中有那么多的性描写。还有不太理解的就是小说中朱先生对两党相争“翻鏊子”的说法,因为我们这辈人中小学读过的当代小说基本上都是《红旗谱》、《暴风骤雨》、《红日》这样的小说。

后来,随着年龄和人生阅历的增长,明白了性描写实质上在诠释人性,而朱先生“翻鏊子”的说法应该是先生超越意识形态、正视历史的高明之处。一部好的文学作品应该能够经得起历史的检验,也就是所谓的“史诗性”。

再说22年前那个酷热的下午,我刚刚读完《白鹿原》,先生和他作品中的形象不时在眼前浮现。当时先生正从省作协大门出来,沿围墙向东走。茫茫人海中,我一眼就定格了先生。这种感觉现在想想十分幼稚,当时的我如同中学生追星族一样赶了上去,遂有了这篇青涩却不乏热情和率真的《路遇陈忠实》,发表在当时的内部报纸厂报上,文友们给予了好评。

前几天,和一位老朋友电话闲聊,他提醒我说,先生去了,你的那篇《路遇陈忠实》也成绝唱了。五一放假,我翻箱倒柜,终于找到了这篇文章和题字复印件,原件总是找不着。依稀记得,当年就是凭着那本作品剪贴本才应聘做了记者,一晃十多年过去了。

让我感到意外的是,当年这篇文章的手稿却夹在一本塑料皮的笔记本里意外显身了。发黄的纸张,涂改的痕迹,在这键盘打字的年代倍感亲切。

步入新闻行业后,记得有几次新闻发布会、某人的作品研讨会,先生都坐在前排,做记者的我只能远远的看他被人围着题字拍照,再也没有当年追星的鲁莽了。还有一次,活动结束他走到酒店门口,我问他好,并说起那次题字的经历,他“哦”的一声想起来了,随即又被人簇拥而去,他回头抱歉地挥挥手。

现在想来,也许个性使然、职业使然,我很少追星,特别是从不追捧那些扭扭屁股走红、或是一首歌走红的所谓明星,唯一一次像中学生一样冲动追星的就是那一次。近年,先生很少参加社会活动,和他熟悉的友人说,先生得了舌癌,说话都不方便,只是没有想到,阴阳两隔,乃至成了永别,永远没有追星的机会了,呜呼!

愿先生一路走好,一路不孤单,那个世界应该也有追捧文学大师的“追星族”。

22年前的手稿

22年前陈老为赵生杰题字

22年前老报纸

附:路遇陈忠实(赵生杰写于1994年8月)

“陈……陈老师……”,按捺不住“噗噗”狂跳的心,终于挤出了这几个字,还算口齿伶俐的我竟然口吃起来。倒背双手、低头踱步的他慢慢转过身来。不错,千真万确,是他——一张长方形的脸,有点凌乱的背头,额头上沟壑似的皱纹,一道道刻出了他的饱经忧患和沧桑,深邃冷峻的目光正从沉思中惊醒。“有啥事?你是谁?”他问。

对不起,陈先生,是我的冒昧打扰了你,是我的鲁莽把您从您思想的自由王国拉回了现实。我暗暗后悔。听到他的问话,我的心依然狂跳不止。这张黝黑的脸,这浓郁的观众口音,我曾在《白鹿原》的扉页和报刊上见到过,也曾在电视荧屏上见到过、听到过。现在,这位我辈须仰视的先生,确确实实站到了眼前,我投石问路的一句结结巴巴的问话,使耳闻目睹的先生和真实的先生重叠了,怎不教我高兴!

“陈……陈老师……”,我竭力稳住激动的情绪,停了一下,早已想好的话便倒了出来:“我是一个学生,今天上课路过这儿碰到了您,我读过您的许多作品,想请您给我题个字做留念!”我翻开上课的笔记本,纸质太薄,不利于珍藏。我又飞快的拿出一本考试大纲,看看背面空无一字,便双手极恭敬地连同圆珠笔一同递给他。先生提起笔,笔走龙蛇,几个流利遒劲的字便跃然纸上:“陈忠实九四·八·廿”。先生将纸笔递给我,依然倒背双手,弓身而去。

看着这几个字,我有点意犹未尽,当时也不知什么力量驱使我又追了上去,事后想来真有点无赖和贪婪。“陈老师,麻烦您再写一点吧!”。先生转过身来,本来冷峻的脸更加冷峻了,“你这小伙,咋就没完没了”。然而先生一语既出,却很温和,有点像家乡的老妈妈训斥贪吃的孩子,反而增长了我继续纠缠的勇气。

我一言不发,垂手而立,只是用眼光祈求他。先生盯了我一会,突然“扑哧”一声笑了起来,额上的皱纹密密麻麻地挤成了一蔟,八月午后的骄阳让他的皱纹上沁出了细细的汗珠。他拿过纸笔,说了声“你是一个学生……”,又在那张封底上继续写了起来。

我接过纸笔,只见他在刚才字的右边又写了一竖行,连在一起就是“赵生杰朋友进步陈忠实九四·八·廿”,笔力遒劲,力透纸背,其风格一如他的《白鹿原》,豪放、沉雄、深邃!我抬起头,正准备道谢,却见他已转身而走了,夕阳将他颀长的身影印在省作协大院的墙上。

自他以后,每当我从建国路省作协那肃穆的大院经过的时候,我就想起来了那个闷热的下午,一个浅薄无知的学生在川流不息的人流中邂逅到了心仪已久的作家;自那以后,每当我看到精心珍藏的先生的墨宝,在工作和学习上我便不敢懈怠,徒增了勇气和希望。(文/资深媒体人、阳光报社西安新闻部主任赵生杰)